採用担当者必見! 採用活動を成功へ導くために知っておくべき高卒採用データ

高校生の就職希望者は近年減少傾向にあります。

就職希望者が減少した理由として、コロナ禍における影響で飲食、アパレル、観光業界など一部の職種では求人数が大幅減となったことが考えられます。

また、就職内定率は高水準を維持しましたが、希望した就職が叶わないと考え、進学を選択した高校生も一定数いることが就職者減につながった一因とも考えられます。

今後高卒採用活動を行っていく上でこういったデータは欠かせません。

今回は高卒採用最新データを掲載していくので今後の採用活動にお役立て下さい。

①高卒採用市場の現状

少子高齢化の影響によって生産年齢人口が減少しており、企業にとって労働力を確保することが非常に重要な課題となっています。

現在、高卒採用に力を入れる企業が多く、高卒採用は成長中の市場といえます。

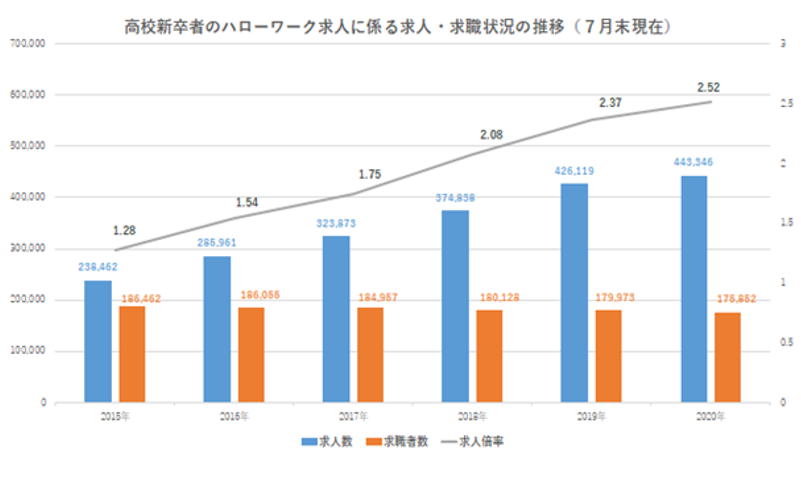

以下のグラフをご覧ください。

(引用)厚生労働省「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」

【グラフから読み取れること】

・求人数は約44万3千人で、前年同期比4.0%増

・求職者数は約17万6千人で、同2.3%減

・求人倍率は2.52倍で、同0.15ポイント上昇

2015年から2020年で求職者数は一定なのに対し、求人数は毎年増加しています。

有効求人倍率とは、求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標です。2.52倍ということは、1人に対して2.5人分の求人があるということを示しています。

以上から、現状として高卒採用は学生優位の売り手市場といえます。

1.1高卒採用が成長している背景

企業が出す高卒者への求人数が増加した原因を考えていきましょう。

現在、多くの企業の労働力が不足しており、競合が多いため、新卒者を採用することは簡単ではありません。特に中小企業は、大卒採用に苦戦しています。企業にとって、大卒採用が難しい理由としては以下が考えられます。

・大卒採用には時間とお金がかかる

・大卒者は辞退してしまう可能性がある

大卒者は志望企業を複数社受験することが一般的であり、内定を出しても辞退されてしまう可能性があります。また、就職活動期間が長く、求人広告を多媒体で出す等、採用活動に多大なコストがかかるため、大卒採用の成功は難しいと考えられます。

近年、中小企業を中心に高卒採用に力を入れる企業が増えており、有効求人倍率は毎年増加傾向にあります。

次項から、高卒採用の現状について詳しくお伝えします。

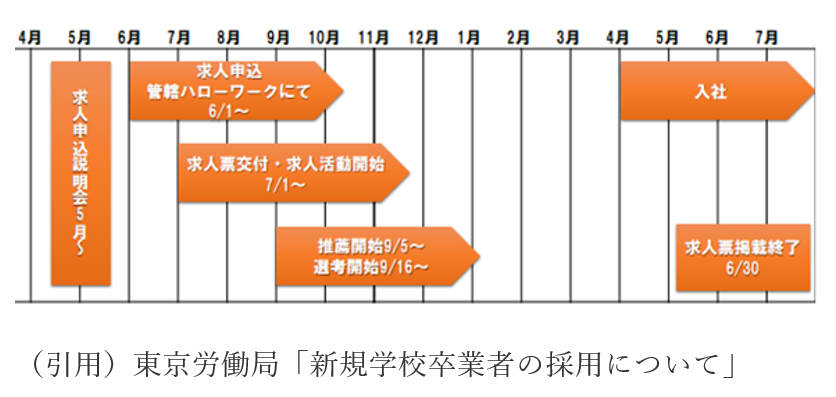

②高卒採用の流れ

高卒採用には、行政・学校組織・主要経済団体によって定められたルールがあります。

厳しいルールがある理由としては、高校生は学校教育を受けることが最優先事項のため、就職活動によって学習時間を確保できなくなること、通学できなくなることがないよう、高校生を守るためです。

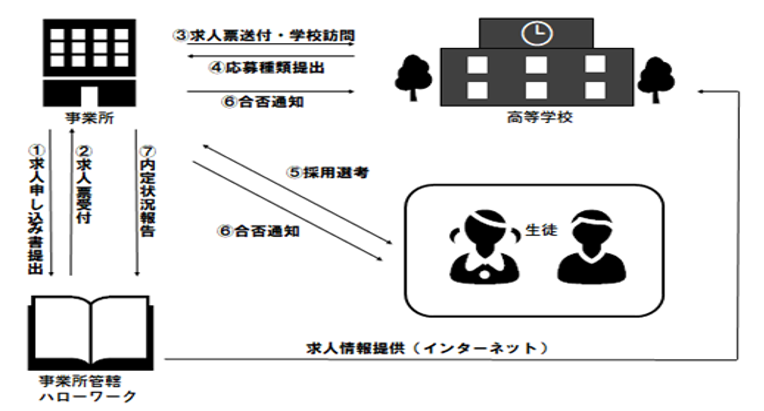

2.1高卒採用全体の流れ

高卒採用は、学校が企業とのやり取り・就職活動の指導を行います。

(引用)東京労働局「新卒者募集のために」

【企業の動き】

スケジュールや解禁日が取り決められています。企業は採用成功に向け、どのような採用活動を行うのか計画を立てる必要があるため、事前に採用のスケジュールを把握しておきましょう。

<2021年度新規高等学校卒業者の募集・採用の流れ(東京都)>

高卒採用活動は短期間で終わってしまうため、ルールを把握した上で前準備をすることが高卒採用の成功のための第一歩です。

③高卒採用の特徴

大卒採用とは異なる高卒採用独自の特徴を知っておきましょう。

≪学校斡旋≫

企業が求人情報をハローワークに提出し、発行された求人票が高校へ送られます。高校生は学校に届いた求人票の中から受験先企業を選び、学校推薦を受けて就職活動を行います。

≪企業は直接高校生にアプローチ出来ない≫

求人情報の提供・生徒情報の提出はすべて学校を経由して行われます。

≪求人票≫

学校斡旋で高卒採用をするには、企業がハローワークに求人票を登録します。申請した求人情報が求人票にて掲載され、高校生はその情報をもとに就職活動を行います。

≪複数企業への併願禁止≫

一人一社制といって、高校生は一人一社しか応募できないため、内定辞退は基本的には起こりません。もし不採用だった場合、次の応募ができるようになります。

≪選考期間≫

学校生活を優先するため、選考は短期間(1日)で行うことを推奨されています。

④高卒採用のメリット

次に高卒採用にはどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。

【メリット】

≪企業の活性化≫

大卒よりも4年間早く社会に出るため、スキルが蓄えられます。その結果、若くても活躍が期待できるため、企業の活性化に繋がります。

≪採用コストが低い≫

高卒採用は、ハローワークを通して学校へアプローチする流れとなっており、就職活動期間も制限されているため、お金・時間といったコストを抑えることができます。

≪内定辞退率が低い≫

一人一社制のルールがあるため、内定後辞退をされるリスクがほとんどありません。

⑤高卒採用のデメリット

【デメリット】

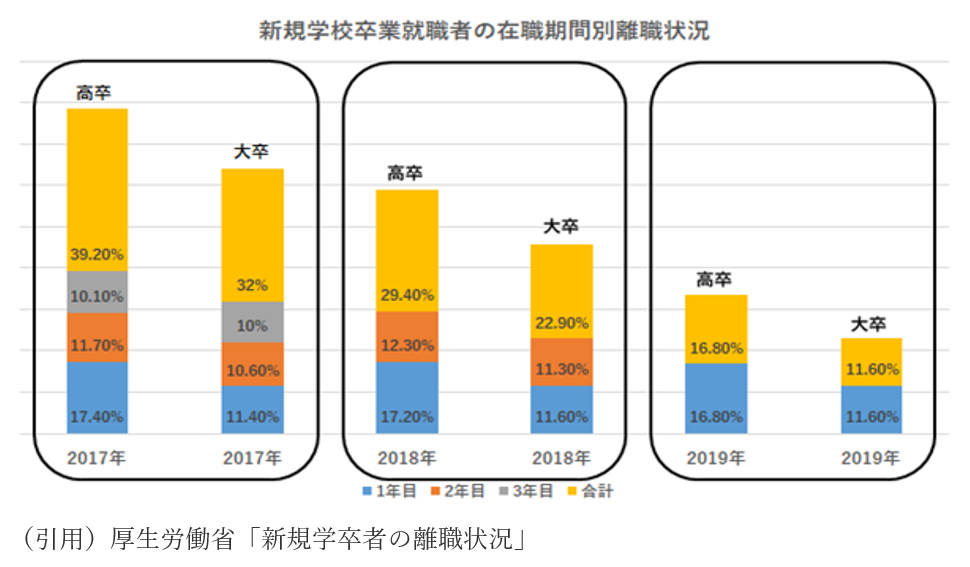

≪離職率が高い≫

大学では将来について考える機会が多くあります。就職活動期間が長く、自分の適性ややりたいことを考える時間もあります。一方、高卒の就職活動では、短い期間で進路を決めなければなりません。企業について理解が不十分なまま就職活動を終えることもあるため、入社後、ミスマッチが起こってしまい、離職に繋がるケースが少なくありません。

高卒採用を行う企業が増加した理由は、上記のような「企業活性化・採用コストが低い・内定辞退率が低い」等のメリットが挙げられます。しかし、デメリットもあるため、その問題を解決することが企業にとって重要な課題と言えます。

⑥高卒採用の課題

前述の通り、高卒採用では離職率が高いとされており、そこが課題ともなっています。

【グラフから読み取れること】

・大卒よりも早期離職率が高い

【原因】

・仕事に対する興味/適性がない

・労働条件

・賃金/経済的問題

・職場の人間関係

・私生活での悩み

・家庭事情による悩み

企業は、求める人物像・社内の雰囲気・仕事内容など企業情報を事前に伝え、ミスマッチを防ぐことが重要です。

また、採用後は普段から社内でのコミュニケーションを積極的にとる等、職場環境を整えていきましょう。

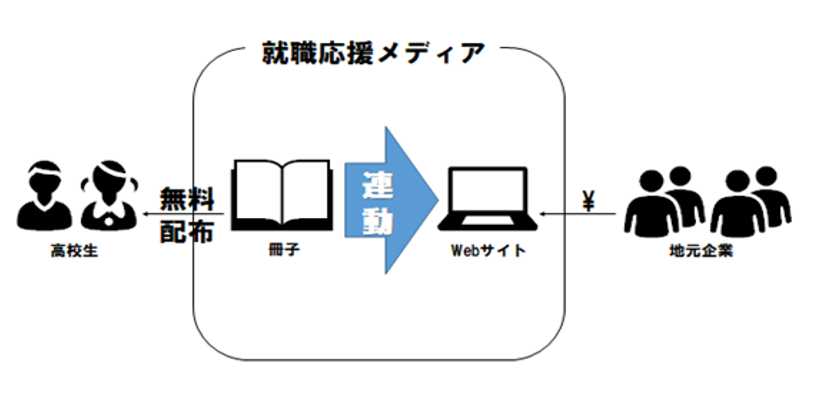

⑦高校生就職応援メディアの事業とは

従来の高卒就職活動では、文字情報のみの求人票から就職先を選ぶというのが一般的でした。文字情報だけでは企業の良さは伝わらず、ミスマッチが起こってしまう場合が多くありました。

高校生就職応援メディア事業とは、地域の高校生に対してその地域の企業の魅力を伝え、企業と高校生をマッチングさせる媒体サービスです。

高卒者の企業選びの選択肢を広げ、高校生の地元での就職応援と地元企業の活性化に繋がる事業といえるでしょう。

3.1高校生就職応援メディアが注目される理由

現在の求人メディア事業は、少子高齢化による労働力不足とインターネット普及によって、成長市場となっております。成長市場は競合が多いため、収益化が難しいといわれています。しかし、高校生就職応援メディアはマーケットの空白部分で競合も少ないため、今参入することで地域の高卒採用インフラを握ることができるのです。

以下では、高校生就職応援メディアが注目される理由を考えていきます。

【高校生就職応援メディアが優れている点】

≪①販路≫

従来のフリーペーパーはラックに設置されるだけのため、手に取られない可能性がありました。しかし、就職応援冊子は、高校の先生から生徒へ直接手渡しされるため、ターゲットに確実に届けることができます。

≪②使用感≫

従来のフリーペーパーは、文章が淡々と書かれた職場の魅力が見えてこないものでした。しかし、就活応援冊子は、仕事内容や職場の雰囲気、実際に働いている人の声など、求人票だけではわからない企業の情報を伝えることができます。

高卒者は求人票の文字情報だけで就職活動を行っていました。しかし、高校生就職応援メディアで働いている人の生の声や職場の魅力を知ることで「働くこと」について想像でき、将来の選択肢を広げることができるようになります。

≪③商品設計≫

企業の3つのニーズを満たすことができます。

・プロモーションニーズ…自社の魅力を伝えることができる。

・ブランディングニーズ…地域の優良企業が中心に掲載されるため、企業ブランドの価値を高めることができる。

・採用ニーズ…マッチングした高卒者を採用することができる。

経営者にとって、高校生就活応援メディアはただの求人媒体ではなく、企業紹介・経営者ブランディング媒体なのです。

⑧まとめ

日本の超少子高齢化の影響による生産年齢人口の減少が顕著になり、多くの企業にとって労働力を確保することが課題となっています。その解決策が、成長事業である高卒採用です。高卒採用には大卒採用とは異なった独自のルールがあり、メリット・デメリットがあります。企業は高卒採用独自のルールを把握した上で計画的な採用活動を行う必要があるでしょう。

高卒採用事業をするにあたり、高校生就活応援メディアは就職する生徒・採用企業・保護者・先生・地域経済全体にとって好影響を与える社会貢献性の高い事業といえます。

高校生就活応援メディア事業に参入するなら競合が少ない“今“です。地域密着型で寄り添い、高卒採用インフラを獲得することで地域から圧倒的に支持をされる事業を構築しましょう。

この他にも採用などに関して困りごと等御座いましたら、お気軽にお問合せ下さい。

些細なお困り事でも心よりお待ちしておりますので、是非とも宜しくお願い致します。